INTERVISTA

Olio di palma: dal biberon allo snack

Miniello VL

Fino ad un passato relativamente recente alimentarsi equivaleva a soddisfare i fabbisogni nutritivi. Numerose evidenze scientifiche prodotte nel corso degli ultimi decenni hanno dimostrato che un’alimentazione sana ed equilibrata è una condizione indispensabile per garantire un buono stato di salute, nel breve e lungo termine. Secondo la teoria del programming nutrizionale, postulata dall’epidemiologo britannico David Barker, il regime dietetico dell’età evolutiva è in grado di condizionare il destino biologico dell’individuo adulto, mediante anche l’ottimizzazione della composizione del microbiota intestinale, ‘organo’ batterico con vitali funzioni metaboliche e immunologiche.

La recente revisione 2012 dei LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) ha prestato particolare attenzione all’associazione tra malattie croniche non trasmissibili (cardiovascolari, respiratorie, neoplastiche, diabete) e assunzione di alcuni nutrienti (acidi grassi saturi, grassi trans, zuccheri raffinati).

Nel corso degli ultimi decenni si è radicato in contesti sociali con stile di vita occidentale il timore nei confronti dei grassi, in particolare di quelli saturi, dimenticando che tali macronutrienti rappresentano la principale fonte di energia per il nostro organismo. Si impone, pertanto, la necessità di fare luce su alcuni aspetti scientifici spesso culturalmente mistificati. Ne abbiamo parlato con il professor Vito Leonardo Miniello, docente di Nutrizione Pediatrica dell’Università di Bari ‘Aldo Moro’ e vicepresidente nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS). L’esperto ci ha fornito un eminente quanto prezioso punto di vista, supportato dall’analisi delle più recenti evidenze.

Nel corso degli ultimi decenni si è radicato in contesti sociali con stile di vita occidentale il timore nei confronti dei grassi, in particolare di quelli saturi, dimenticando che tali macronutrienti rappresentano la principale fonte di energia per il nostro organismo. Si impone, pertanto, la necessità di fare luce su alcuni aspetti scientifici spesso culturalmente mistificati. Ne abbiamo parlato con il professor Vito Leonardo Miniello, docente di Nutrizione Pediatrica dell’Università di Bari ‘Aldo Moro’ e vicepresidente nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS). L’esperto ci ha fornito un eminente quanto prezioso punto di vista, supportato dall’analisi delle più recenti evidenze.

Cosa si intende per oli tropicali e perché se ne parla così tanto?

I cosiddetti oli tropicali (olio di cocco, di palma e di palmisto) rappresentano una beffa della natura. Difatti, a differenza di altri oli vegetali quali olio d’oliva e di semi (notoriamente ricchi di benefici acidi grassi insaturi), gli oli tropicali contengono un’elevata percentuale di acidi grassi saturi (92% nell’olio di cocco, 82% nell’olio di palmisto e 49% in quello di palma). L’olio di palma, estratto dalla polpa (mesocarpo) del frutto di alcune varietà di palma, ha pertanto una composizione in grassi saturi (palmitico, miristico e laurico) più simile al burro. La sua versatilità nella lavorazione e soprattutto il basso costo (meno di un terzo dell’olio di soia) hanno favorito la rapida espansione del suo utilizzo nell’industria alimentare, come pure dell’olio di palmisto, estratto dal nocciolo del frutto.

Da decenni gli oli tropicali hanno invaso il nostro quotidiano alimentare ma, per una ingiustificabile lacuna normativa, sono stati sdoganati sull’etichetta del prodotto finito con il termine rassicurante di ‘oli vegetali’. Ovvio che siano vegetali, ma con una elevata percentuale di grassi saturi, peculiare dei grassi animali.

Al fine di garantire trasparenza, a partire dal 13 dicembre 2014 il Regolamento dell’Unione Europea impone di specificare nella composizione dei prodotti alimentari il tipo di olio o grasso utilizzato. Nonostante tale direzione rappresenti un inconfutabile progresso culturale, lo spirito della legge risulterebbe inficiato se il consumatore (come spesso avviene) non è in grado di interpretare tipologia di olio e soprattutto la relativa percentuale di grassi saturi, spesso attribuiti solo ad alimenti di origine animale.

Da dove parte la “guerra” agli oli tropicali?

Da oltreoceano e da una sponda non del tutto disinteressata. A partire dalla metà degli anni ‘80 un gruppo attivista di consumatori statunitensi, associati in un ambiguo Center for Science in the Public Interest, lanciò una campagna mediatica contro gli oli tropicali, accusati di contenere concentrazioni elevate di acidi grassi saturi, indicati con l’acronimo SFA (Saturated Fatty Acids). L’agguerrita crociata brandiva un report pubblicato nel 1961 dall’American Heart Association e da successivi lavori scientifici i cui risultati sembravano confortare la classica “ipotesi lipidica”: l’elevata assunzione di SFA incrementa il tasso ematico di colesterolo totale e di quello “cattivo” LDL (Low-Density Lipoprotein), a sua volta responsabile dello sviluppo di placche ateromatose e dell’aumentato rischio di malattia coronarica (CHD, Coronary Heart Disease). A differenza di quanto comporti un elevato apporto di acidi grassi polinsaturi.

Quali provvedimenti furono adottati?

Industrie alimentari, ristoranti e catene fast food, sensibilizzati da questi santoni del Public Interest, realizzarono prontamente lo switch a favore dell’olio di soia, ignorando (forse) che, per garantire proprietà organolettiche, stabilità termica e una lunga vita di scaffale, l’olio di soia veniva sottoposto al processo chimico di idrogenazione. Risultato? Il prodotto finito conteneva i sedicenti “grassi trans" la cui aterogenicità è ampiamente documentata. Al pari degli acidi grassi saturi, difatti, quelli trans incrementano il colesterolo LDL ma, diversamente dagli SFA, riducono il colesterolo “buono” HDL (High Density Lipoprotein) e innalzano il livello plasmatico di trigliceridi. Tali parametri sono associati ad un maggior rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. In altre parole, i grassi trans risultano essere decisamente più dannosi dei saturi naturali.

Per decenni i trans, solidificati artificialmente e indicati sulle etichette come ‘grassi vegetali idrogenati’, hanno imperversato in prodotti da forno e di pasticceria, gelati, surgelati, margarine, estratti, sughi pronti, patatine fritte e popcorn. Per onestà di cronaca va ricordato che il movimento fu in parte sponsorizzato dall’American Soybean Association, che tra l’altro coniò il termine ‘oli tropicali’. Anche al lettore meno diffidente apparirà dunque palese il conflitto di interesse di un Center for Science che riceve fondi da una delle più potenti lobby internazionali di produttori della soia.

Nel 2006 la FDA (Food and Drug Administration) impose ai produttori di segnalare nell'etichetta nutrizionale l’eventuale presenza di grassi trans. Il 16 giugno 2015 l’autorità governativa statunitense ha pubblicato un documento di portata storica in cui si vieta alle aziende alimentari di utilizzare grassi trans, concedendo un periodo di conformità di tre anni per riformulare prodotti senza grassi parzialmente idrogenati. In Europa il vuoto normativo è stato tamponato da… pareri!

Nel 2010 l'EFSA (European Food Safety Authority) ha ribadito la correlazione tra assunzione di grassi trans, ipercolesterolemia e insorgenza di cardiopatie, limitandosi però a suggerirne la riduzione. Proposta che, ad oggi, è stata raccolta solo dalla Danimarca ma relegata, nel nostro Paese, a meritorie iniziative di singoli produttori.

Gli acidi grassi saturi sono dunque accusati ingiustamente?

Nell’ambito dell’11° Congresso della ISSFAL (International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids), tenutosi a Stoccolma nel 2014, Philippe Legrand ha dichiarato perentorio che “gli acidi grassi saturi sono nutrienti, non veleni”. Oltre a fornire energia, difatti, svolgono specifiche funzioni fisiologiche di vitale importanza. Una pooled analysis di studi osservazionali ha concluso che il rischio di coronaropatia si riduce solo quando gli SFA sono sostituiti da acidi grassi polinsaturi, ma non da monoinsaturi (acido oleico) o carboidrati semplici (quelli ad alto indice glicemico sono associati a un maggior rischio di malattia coronarica).

Parliamo nello specifico dell’olio di palma, di recente sul banco mediatico degli imputati.

Un recente studio (2014) condotto dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche ‘Mario Negri’ ha ridimensionato i possibili effetti sfavorevoli dell’uso alimentare di olio di palma. L’indagine dimostra che il rischio vascolare e coronarico tende a ridursi se nel regime dietetico l’acido palmitico sostituisce gli acidi grassi trans (i famigerati parzialmente idrogenati delle etichette). L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indica come valore guida un’assunzione di SFA al di sotto del 10% dell’apporto calorico giornaliero. In definitiva, una sana alimentazione deve fare i conti con la qualità e la quantità dei grassi che assumiamo.

È doveroso inoltre precisare che l'acido laurico, componente principale dell'olio di cocco e di palmisto, ma presente anche nel latte umano (6,2% dei grassi totali), riduce sensibilmente il rapporto colesterolo totale/colesterolo HDL, marker predittivo di patologia cardiaca, grazie alla capacità di incrementare il colesterolo HDL.

Recenti posizioni scientifiche invitano dunque a non demonizzare l’olio di palma in quanto tale. La considerevole quota di SFA presente nell’olio di palma è difatti controbilanciata da un 39% di grasso monoinsaturo (acido oleico) e da una non trascurabile percentuale (11%) di polinsaturi, rappresentati prevalentemente dal linoleico, acido grasso essenziale. Da un punto di vista epidemiologico non vi sono, tra l’altro, evidenze che associno il consumo di olio grezzo di palma (red palm oil) con un incremento della prevalenza di patologie cardiovascolari in popolazioni asiatiche che ne fanno largo uso da secoli. Le motivazioni sono probabilmente riconducibili a specifiche prerogative compositive: presenza di antiossidanti, rapporto tra grassi saturi e insaturi, peculiare posizione degli acidi grassi nel trigliceride. Non va dimenticato che l’olio di palma nativo e, in parte, altri oli tropicali, contengono fitonutrienti a valenza antiossidante quali carotenoidi (precursori della vitamina A), vitamina E (tocoferoli e tocotrienoli), polifenoli, fitosteroli, coenzima Q10. Parte di queste sostanze bioattive persiste anche dopo il processo di raffinazione.

Siamo sulla strada dell’assoluzione?

Prima di formulare una assoluzione piena sarebbe opportuno evitare il facile linciaggio mediatico. Al fine di contrastare la saga della disinformazione è doveroso considerare l’eterogeneità strutturale e funzionale dei vari trigliceridi. Queste molecole hanno la forma di una ‘forcina’ con tre ‘denti’ costituiti da acidi grassi (saturi, monoinsaturi o insaturi) agganciati a un ‘dorso’ (glicerolo). La digestione dei trigliceridi si realizza in presenza di enzimi (lipasi) che agiscono staccando soltanto i due ‘denti’ esterni.

Attività stereospecifica degli enzimi lipasi sui trigliceridi.

Da un punto di vista metabolico la comunità scientifica ritiene che la distribuzione posizionale degli acidi grassi nell’ambito del trigliceride sia di cruciale importanza. Studi clinici condotti sull’uomo e su modelli animali hanno difatti dimostrato che la posizione degli acidi grassi nel trigliceride esercita due differenti effetti sul colesterolo plasmatico: neutrali o di riduzione se gli SFA a catena lunga come l’acido palmitico sono in posizione esterna; moderatamente iper-colesterolemici, se esterificati all’interno.

L'oleina di palma, ottenuta dal frazionamento dell'olio grezzo, contiene una quota esigua (7-11%) di acido palmitico in posizione interna, che è occupata in modalità preponderante (circa l’87%) da acidi grassi insaturi (oleico e linoleico). Nonostante l’oleina di palma e i grassi animali (lardo) presentino percentuali compositive simili in grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi, la posizione degli acidi grassi nel trigliceride è strutturata differentemente: nell’olio di palma il 70% di acido palmitico è posizionato esternamente, mentre nei grassi animali la maggior parte di palmitico (70%) la si ritrova internamente. Considerando che in tale posizione gli acidi grassi sono soggetti a un maggior assorbimento, alcuni ricercatori hanno ipotizzato che l’acido palmitico dell’olio di palma risulti meno ipercolesterolemico e aterogeno dei grassi animali.

Quali sono i capi di imputazione a carico dell’olio di palma?

In una metanalisi pubblicata nel 2015 dal prestigioso Journal of Nutrition le evidenze relative agli effetti dell’olio di palma sul profilo lipidico risultano meno confortanti di quanto sostenuto dall’Istituto di Ricerche ‘Mario Negri’. La revisione sistematica dimostra infatti che, rispetto ad altri oli a basso tenore di SFA, il consumo di olio di palma comporta l’incremento del colesterolo totale, colesterolo LDL e HDL (innocuo). Il lavoro evidenzia che i risultati di trial condotti in Asia o finanziati dall’industria alimentare attribuiscano all’olio di palma effetti sul colesterolo cattivo LDL meno consistenti di quanto riscontrato da studi pubblicati in Occidente o sostenuti da istituzioni governative. Inoltre, comparando l’olio di palma con grassi animali, la distribuzione posizionale dell’acido palmitico nel trigliceride non sembrerebbe influenzare l’azione finale sul profilo lipidico. È stato dimostrato che il consumo di lardo (39% di grassi saturi con acido palmitico prevalentemente posizionato internamente) induceva una modesta, ma significativa, riduzione del colesterolo totale e del rapporto colesterolo totale/colesterolo HDL, rispetto alla stearina di palma. Va comunque precisato che negare l’influenza metabolica della posizione degli acidi grassi sulla base dei risultati derivanti da due soli studi risulta un’asserzione scientificamente debole. Infine, è doveroso citare il problema che ruota intorno alla cosiddetta proteina p66Shc. Con la complicità di un regime alimentare ricco di grassi e zuccheri semplici è stato registrato nel corso degli ultimi decenni l’allarmante incremento di obesità e malattie metaboliche come il diabete di tipo 2 (NIDDM). Rispetto ai soggetti sani, i diabetici presentano una sensibile riduzione delle cellule β pancreatiche, produttrici di insulina. La perdita di tali cellule è riconducibile al processo di apoptosi, una prematura ‘morte programmata’ indotta dall’assunzione cronica di acidi grassi saturi, fenomeno definito con il termine lipotossicità. Di contro, gli acidi grassi polinsaturi garantiscono una benefica azione protettiva. Recentemente sono stati pubblicati i risultati di uno studio multicentrico della Società Italiana di Diabetologia (SID), finalizzato a valutare i rapporti esistenti tra eccessiva assunzione di palmitato (principale acido grasso presente nel sangue), obesità viscerale e sviluppo di NIDDM. I ricercatori della SID hanno individuato nella proteina p66Shc, potente induttore di stress ossidativo, il principale responsabile della decimazione di cellule β. Per gli autori del lavoro un regime dietetico ricco di grassi saturi e, in particolare, di palmitico, principale componente dell’olio di palma, ma significativamente presente anche in prodotti lattiero caseari, provocherebbe un selettivo incremento della proteina p66Shc. In soggetti obesi tale processo sarebbe responsabile di NIDDM e delle sue complicanze. Ancora una volta la prevenzione è sinonimo di equilibrio e moderazione.

Alla luce di queste considerazioni, gli alimenti per lattanti (latte formula), che contengono olio di palma, sono da considerarsi sicuri?

La querelle sul ruolo aterogeno degli oli tropicali non poteva risparmiare i produttori di latte formula che li utilizzano, insieme ad altri oli vegetali, al fine di mutuare una fondamentale quota calorica che gli acidi grassi garantiscono e di mimare un profilo lipidico simile a quello che si riscontra nei piccoli allattati al seno. Il latte materno, alimento naturale specie-specifico, viene legittimamente considerato un complesso sistema biologico dinamico e inimitabile. L’elevata biodisponibilità dei suoi nutrienti strutturali e funzionali, la presenza di cellule, un sofisticato network di fattori bioattivi conferiscono alla sua composizione dignità di gold standard.

Considerando che l’acido palmitico, presente nel latte materno con una quota compositiva considerevole (20-25% dei grassi saturi), riveste un ruolo cruciale sia funzionale sia trofico nelle prime fasi della crescita post-natale, risulta opportuno smarcarsi dal pattugliamento di rigidi fronti culturali.

Il latte formula (destinato a lattanti che non possono essere gratificati dal seno materno) rappresenta il risultato di una sfida tecnologica e scientifica affrontata da anni con impegno ma risolta solo in parte, in quanto non possono imitare l’universo nutritivo e funzionale del latte materno. Le differenze tra il latte di donna e quello vaccino (da cui derivano i latti formula) sono sostanzialmente qualitative: nel latte materno risultano ottimali il rapporto compositivo dei grassi insaturi (essenziali e polinsaturi) e l’assorbimento di quelli saturi (principale fonte energetica per il lattante), in virtù della specifica strutturazione dei trigliceridi. L’acido palmitico, abbondante in entrambi i tipi di latte (20% degli acidi grassi totali), prevale in posizione interna nel latte materno (70%), esternamente nel blend degli oli vegetali del latte formula (80%).

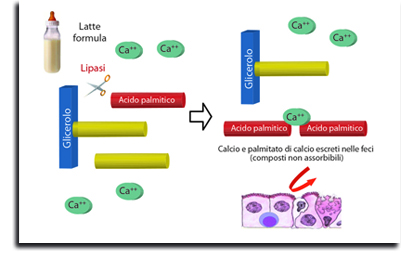

Posizione dell’acido palmitico nei trigliceridi del latte.

Le lipasi (enzimi deputati alla digestione dei trigliceridi) agiscono solo in posizione esterna, liberando due acidi grassi e un monogliceride. Nel latte materno l’acido palmitico, posizionato internamente alla ‘forcina’ (trigliceride), viene assorbito sotto forma di monogliceride, mentre nel latte formula la sua posizione esterna, sito d’azione delle lipasi, comporta la liberazione di ingenti quantità di acido palmitico libero che, legandosi al calcio (preponderante nel latte vaccino da cui i formula derivano), forma composti insolubili di palmitato di calcio. Questi, non potendo essere assorbiti, vengono escreti con le feci inducendo stipsi, aumentata consistenza delle feci, ridotto assorbimento di calcio e di palmitato.

Digestione dei trigliceridi nel latte umano.

Digestione dei trigliceridi nel latte formula.

Per concludere, prof. Miniello, quale comportamento dobbiamo assumere nei confronti dei grassi ed in particolare degli oli tropicali, onnipresenti nei nostri alimenti?

La moderazione rappresenta un razionale alternativo a una dieta di negazione e alla demonizzazione di componenti alimentari quali i grassi. A fronte delle esigue quantità di olio di palma utilizzate nel latte formula per garantire un adeguato apporto lipidico, l’imputazione a carico degli oli tropicali andrebbe piuttosto indirizzata sul loro abuso nella prima infanzia, quando i nostri bambini vengono legittimati a scegliere uno snack perché condizionati dal gadget di turno o dall’immagine dell’eroe preferito, quando imperversano “consigli per gli acquisti” su merendine farcite e patatine dorate, mandati in onda durante la fascia oraria a protezione specifica. A tavola i genitori dovrebbero sollecitare la curiosità dei bambini verso la scoperta gastronomica di quei piatti che fanno parte della nostra cultura (il modello alimentare mediterraneo), promuovendo il valore del dialogo familiare, la gratificazione visiva e gustativa di cibi sani (frutta e verdura di stagione, legumi, dolci preparati in casa), fattori che rappresentano le fondamenta del rito alimentare dell’antico focolare. Per mediare un sano equilibrio tra il piacere e la tradizione gastronomica basterebbe guardarsi alle spalle e visitare un frantoio. Non prima di aver abbracciato un tronco secolare d’ulivo, nodoso e sacro come i nostri nonni.

Per una trattazione più esaustiva dell’argomento e consultare la bibliografia si rimanda alla lettura del III numero della Rivista di Pediatria Preventiva e Sociale del 2015, disponibile al sito www.sipps.it

A cura di:

Miniello VL, Dipartimento di Assistenza integrata, Scienze e Chirurgia Pediatrica, Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" Università di Bari "Aldo Moro"

-

Farmacologia clinica dei farmaci anticoagulanti

Marco Moia Centro Emofilia e Trombosi - Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

-

Sintomi del basso apparato urinario dopo chirurgia pelvica: fisiopatologia e trattamento

Enrico Finazzi Agrò - Professore Associato; Cattedra di Urologia, Università di Roma “Tor Vergata”; UOSD Servizio di Urologia Funzionale, Policlinico Tor Vergata; IRCCS Ospedale S. Lucia, Roma

-

Fisiologia di apprendimento e memoria

Mariano Pedetti - SerT MVT, AUSL2 dell‘Umbria, Marsciano (PG)